News

ニュース2024/2/28(水) 19:40

増加する認知症高齢者の行方不明事案…「認知症サポーター」育成に注力へ 県議会一般質問

県議会一般質問で、県は、認知症の高齢者やその家族を地域で手助けする「認知症サポーター」の育成や、増加する認知症行方不明者の捜索体制の構築に力を入れていく考えを示しました。

2月、長崎市に住む80代の男性が自宅からいなくなり、その後、市外の用水路で死亡しているのが発見されました。男性は認知症を患っていました。

認知症やその疑いがあり、行方不明になった人は、2022年にのべ1万8709人と、この10年でほぼ倍増しています。

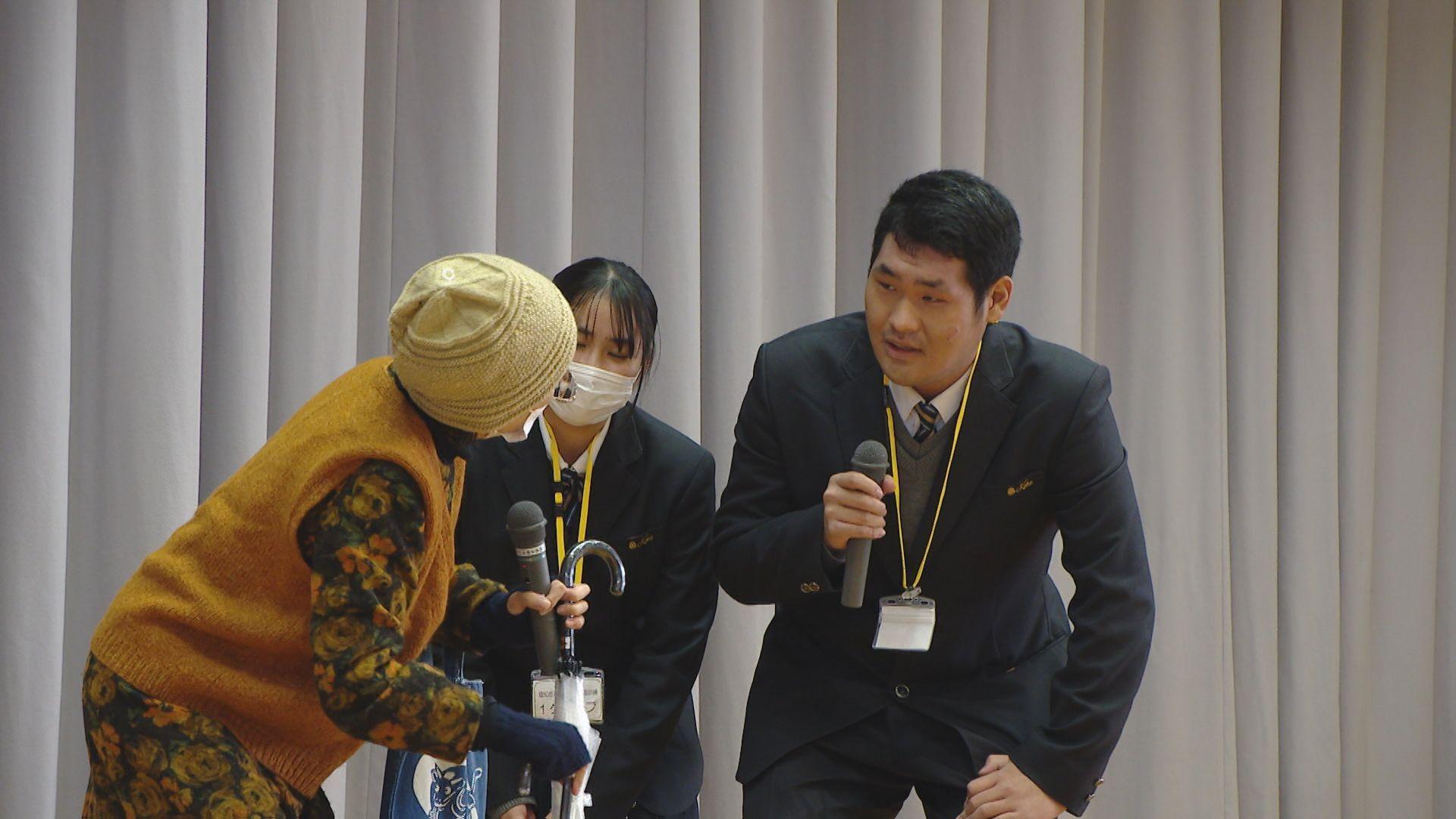

きょうの県議会一般質問で、自民党の浅田ますみ議員(57)は「認知症による行方不明者が出ている中、地域の目を増やす体制づくり」について質しました。

新田惇一福祉保健部長:

「認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族の人に対してできる範囲で手助けをする、認知症サポーターを若い世代を含めたあらゆる世代に要請し、認知症高齢者などにやさしい地域づくりに取り組んでいく必要があると考えている」

市や町では認知症サポーターを養成する講座を学校などで開催し、若い世代から意識の醸成に取り組んでいて、県は講師の育成などの支援をしています。

新田惇一福祉保健部長:

「今後は市町が実施する養成講座の対象に高齢者と接する機会が多い地域のスーパーマーケットや金融機関の従業員を加えるほか、認知症行方不明者の捜索訓練に若い世代の参加を促すなど、幅広い世代のサポートを育成できるように取り組んでまいりたい」

このほか、県は不足する介護職員の人材確保のため、賃上げによる処遇の改善や、テクノロジーの導入による職場環境の改善を図る考えを示しました。