News

ニュース【長崎】子どもが健やかで幸せに成長できる社会へ「こどもまんなか応援サポーター宣言」

長崎県は「こどもまんなか応援応援サポーター」として子どもの成長を支えていく宣言をしました。

2歳の子を持つ夫婦:「お互いが家事をしてる時に、なかなか子どもと遊べない時に(子どもが)さびしくしてるかなって思う時がある」

3歳の子を持つ母親:「仕事が終わらないけど、子どもも早く迎えに来てほしいみたいなところで、子どもの気持ちを尊重したい気持ちと、生活のバランスっていうのは、難しいなって思う時はあります」

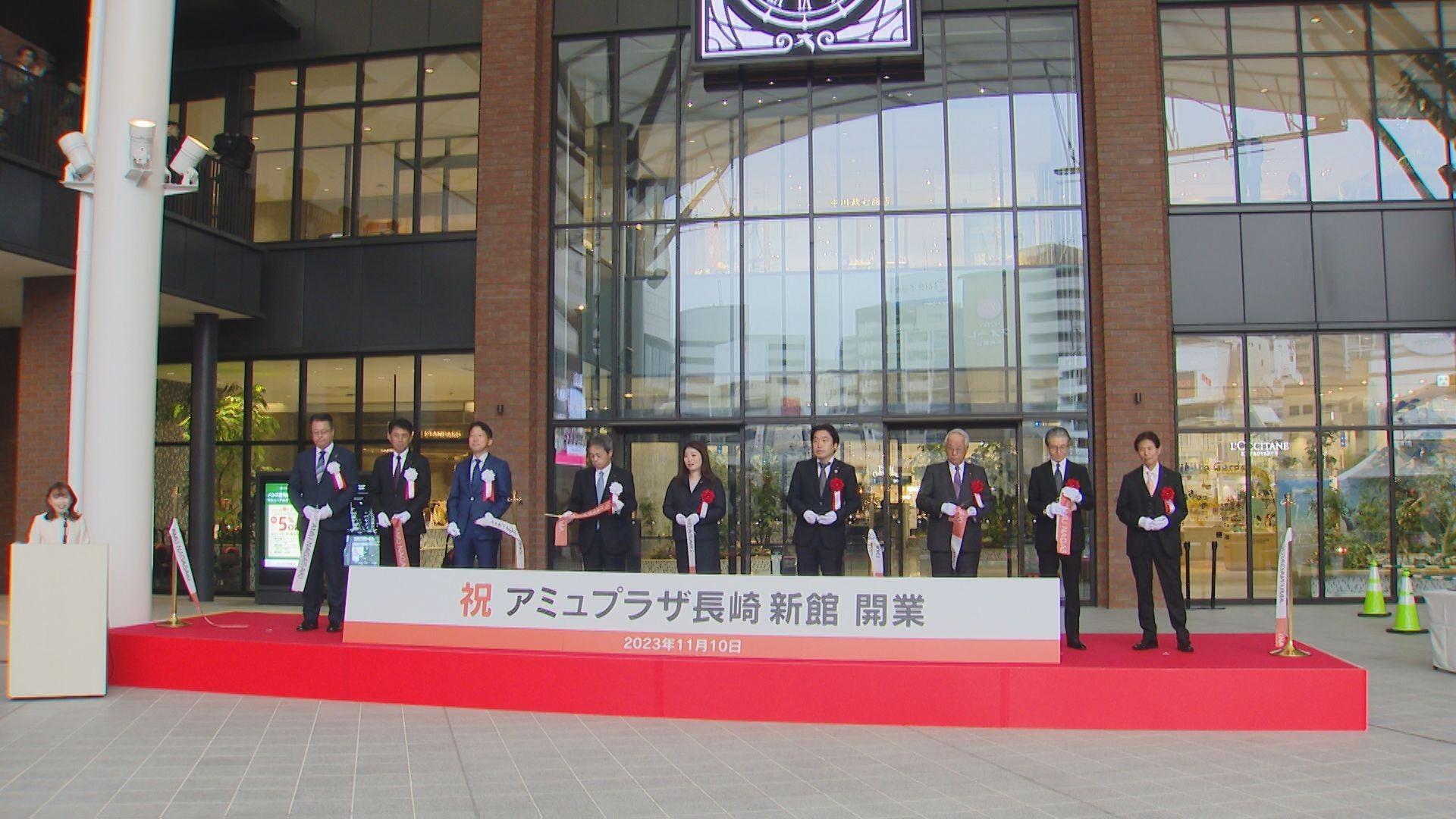

国のこども家庭庁は、子どもや若者の視点に立ち、子どもに関する取り組みや施策を社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」の実現に取り組んでいます。この取り組みに賛同した県と民間団体の「長崎ひまわりプロジェクト」、「県青少年育成県民会議」の3者は、2日、県庁で、「こどもまんなか応援サポーター宣言」を行いました。

こどもまんなか応援サポーター宣言:「みんなで創ろう、こどもの笑顔あふれる長崎県」

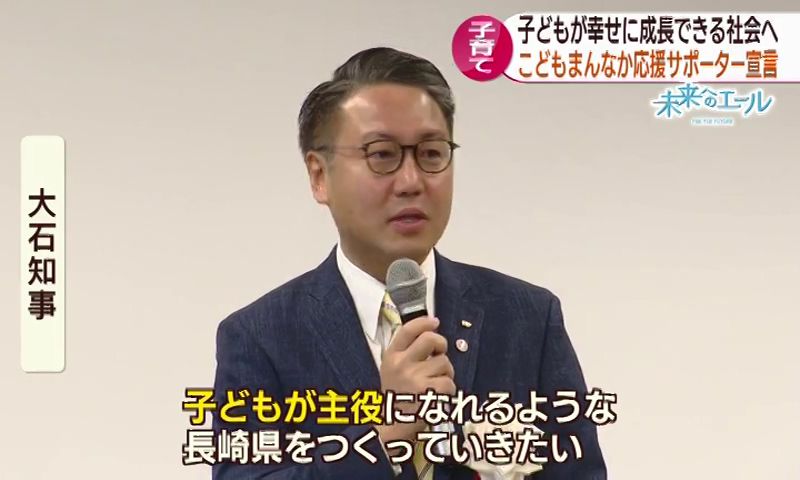

県は今後、官民一体となって子どもたちが幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども施策の充実化を図ります。

大石知事:「子どもがですね、主役になれるような長崎県といったものを、今後しっかりとつくっていきたいというふうに思います」「長崎ひまわりプロジェクト」は共同宣言に合わせて「こどもまんなか」の気運を高めるフォーラムを開きました。

長崎ひまわりプロジェクト・蒲池房子会長:「子どもは未来です。そして、存在そのものが私たちの宝なのです」また子どもの成長にとって大切なことや、地域の一員としてできることなどについて子育ての専門家らが意見を交わしました。

国立諫早青少年自然・家蓮見直子所長:「子どもたちが夢中になって心が動かされるような体験、これがやはり大事です。この人がいるから行きたいなとかこういう気持ちになるから、楽しいから行きたいなとかそういうところが自然とその人の居場所になるんじゃないかなと。近所の人とか、色んな関係、『斜めの関係』という言葉を聞いたことがありますでしょうか。色んな関係性が大事なんだと、重要なことなんだということです」

地域で子育てを支え、子どもたちを育てていく仕組みづくりについて子育て世代は―。

2歳の子を持つ夫婦:「2人だけでは手が足りない時もあるので、そういうサポートしてくださる周りの方々がいるととても安心します」

3歳の子を持つ母親:「地域の人とかともコミュニケーションをとりながら、『ちょっとすみません』みたいな頼れる人がもっと増えるとありがたいなとは思いますね」

長崎ひまわりプロジェクト・蒲池房子会長:「子どもたちの未来を支えるためにも、私たち大人、周りにいるみんなが声をかけたり、あいさつをしたりしながら地域の子どもたちを支えていってくださればなと思います」