トコトンHappy

トコトンながさきクイズ~知っているようで知らない「長崎くんち」

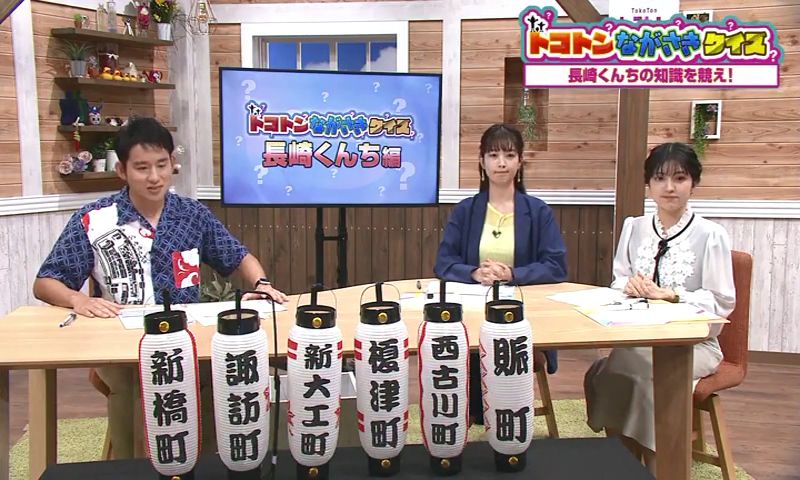

10月7~9日は、長崎の秋の風物詩「長崎くんち」。長崎の人たちの心がわきたつ祭りを翌週に控えたトコハピでは、「トコトンながさきクイズ」で知っているようで 知らない「くんち」のことを勉強しました。

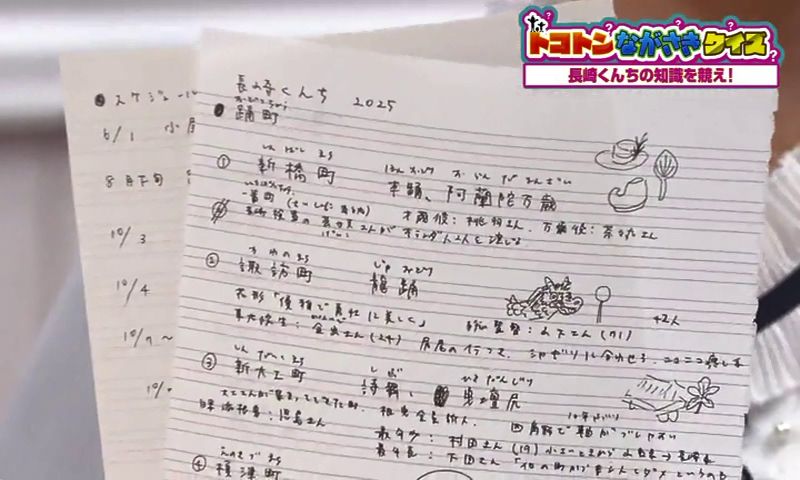

長崎人1年目の気象予報士 西尾菜穂さんは、予習をして臨みました。

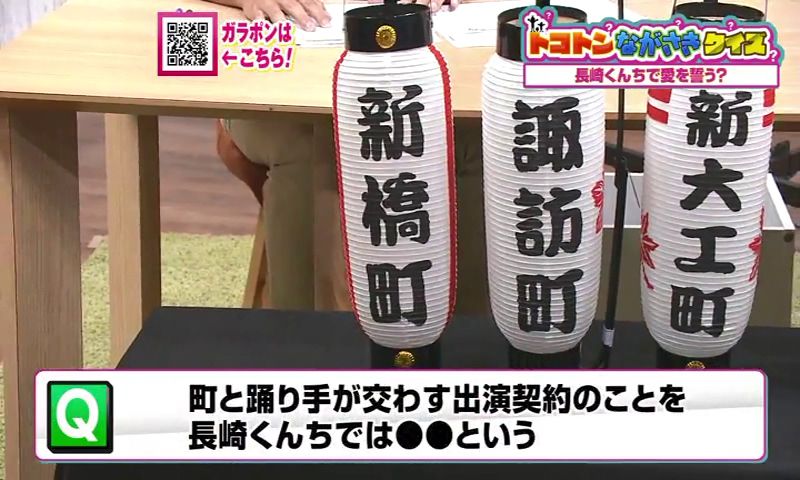

第1問「まるで愛の誓い」

今年の踊町・新橋町は「阿蘭陀万歳(おらんだまんざい)」を奉納しますが、「町が踊り手に出演依頼をし、契約を交わすこと」を長崎くんちでは 何と呼ぶでしょうか。

~シンキングタイム~

正解は、「結納」です。

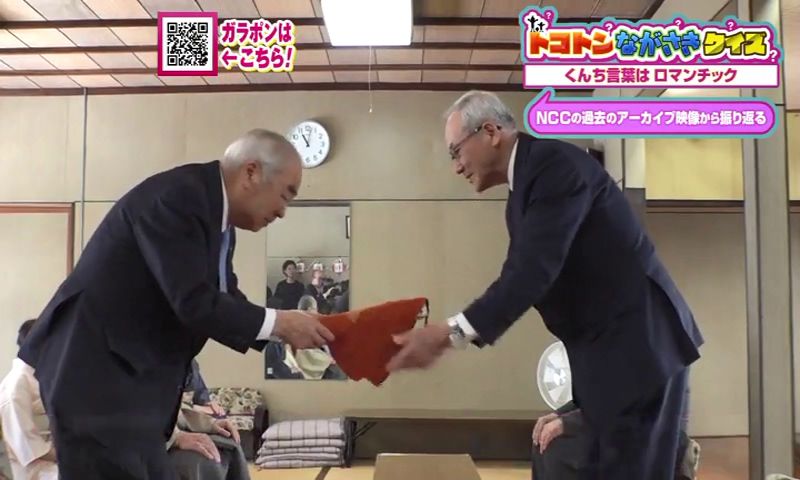

新橋町は、今年5月に「長崎検番」に踊りの出演依頼をし、結納金を納めました。雰囲気はまさに「結納」そのものです。

第2問 「私のために踊ってくれる?」

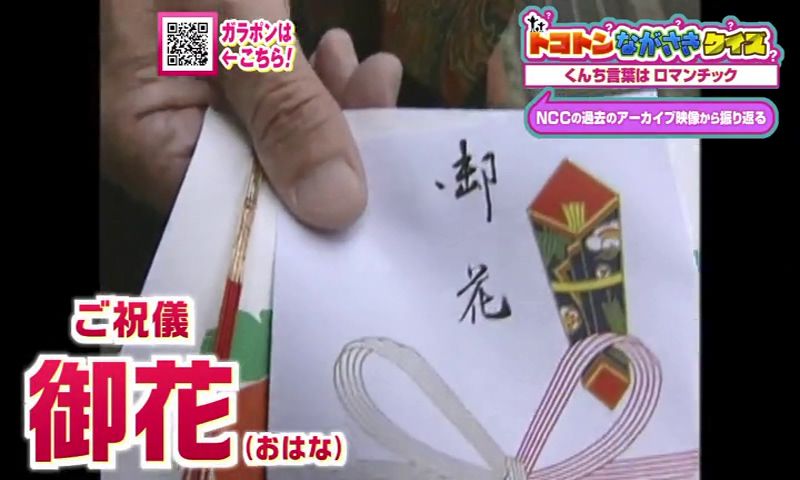

長崎くんちでは、踊町へのご祝儀のことを「御花(おはな)」と呼びます。

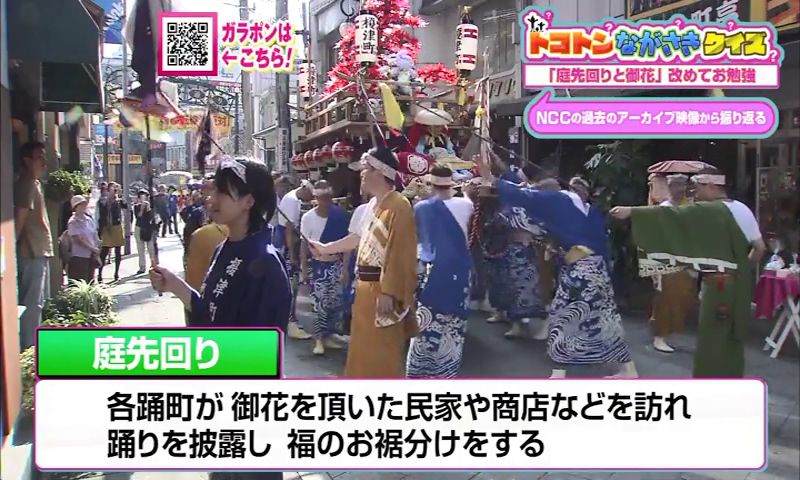

御花をくれたお宅や商店に踊町が出向くことを「庭先回り」と言います。庭先回りでは、「演し物(だしもの)」を目の前で披露してくれます。 くんちの3日間、踊町の人たちは長崎の街をまわり、精一杯踊りを披露します。庭先回りは体力勝負なんです。

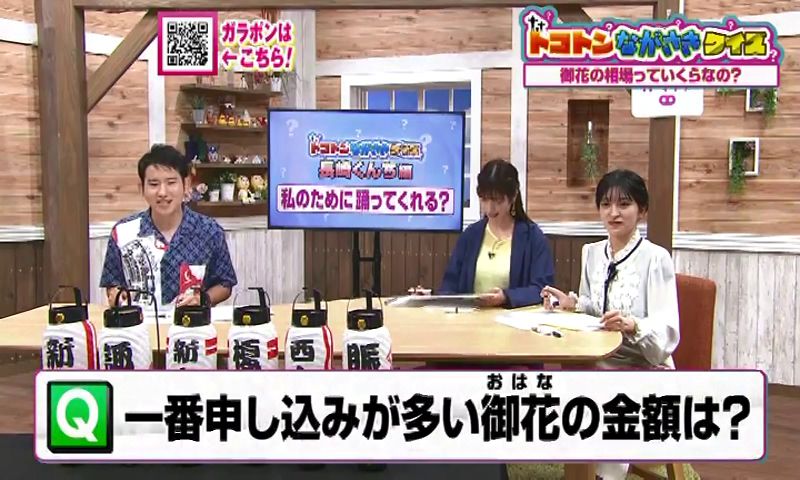

問題です。「御花」の中身ですが、あくまで「気持ち」なので包む金額に決まりはないんですが、一番申し込みが多い御花の金額はいったいいくらでしょう?

~シンキングタイム~

正解は「5,000円」。踊町(榎津町)の関係者によりますと、最も多い御花の申込額は「 5000円」だそうです。

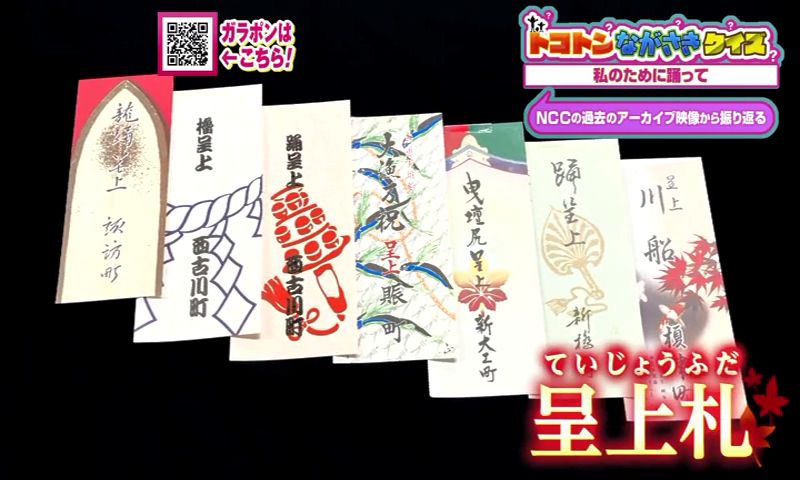

「うちの前で踊ってもらいましたよ」という証として、「呈上札(ていじょうふだ)」を受け取ります。「呈上札」をいっぱい貼ってある飲食店も多いですよね。

第3問「ファンサービス」

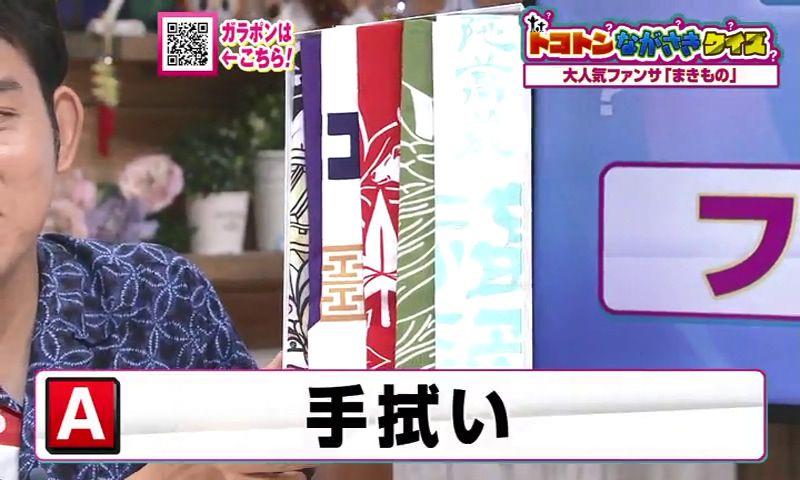

踊町は踊馬場で、観客に対して行うファンサービスとも言える「まきもの」という風習があります。「まきもの」とは、なんのことでしょう。

~シンキングタイム~

正解は、「手拭い」。「まきもの」とは、ばら撒くもの、「ばらまきもの」なんですね。

長崎市内各所では、踊町の「まきもの」のセットが販売されています。

今年の踊町の手ぬぐいを見てみましょう。

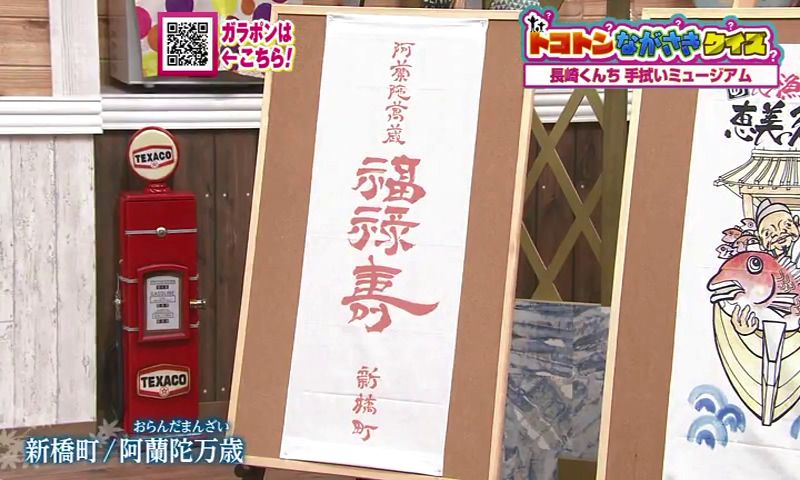

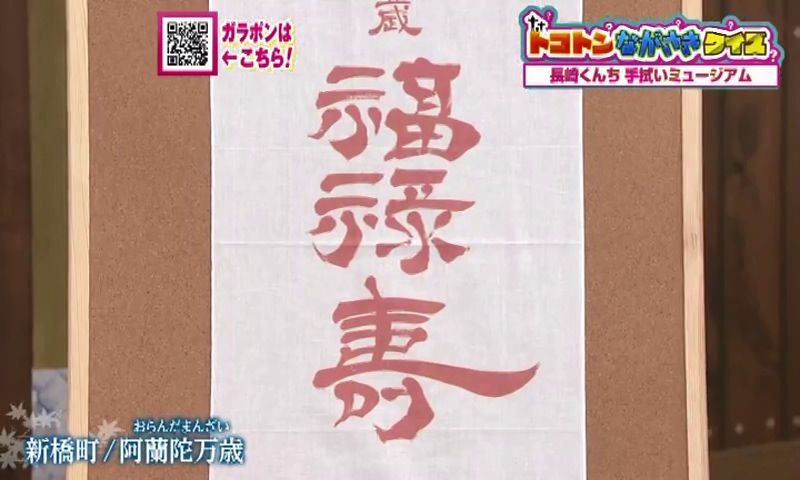

■新橋町

ど真ん中に「福禄寿」の文字。新橋町の「傘鉾」にあしらわれた飾りが福禄寿なんです。

■諏訪町

演し物は龍踊。インパクト抜群の龍が力強く、かっこよく描かれています。

■新大工町

演し物は曳壇尻(ひきだんじり)。屋根飾りには、奈良・春日大社の紅葉と白鹿が乗っています。

■榎津町

普段使いできそうなナチュラルデザインです。 よく見ると榎津町の「エ」、頭文字の「エ」で描かれています。

■西古川町

相撲ゆかりの演し物を奉納します。大胆な構図は弓取り式の力士の化粧まわしです。

■賑町

演し物にちなんで、豊漁の神・恵比須様をとってもキュートに描いています。

第4問 「神様 全力疾走」

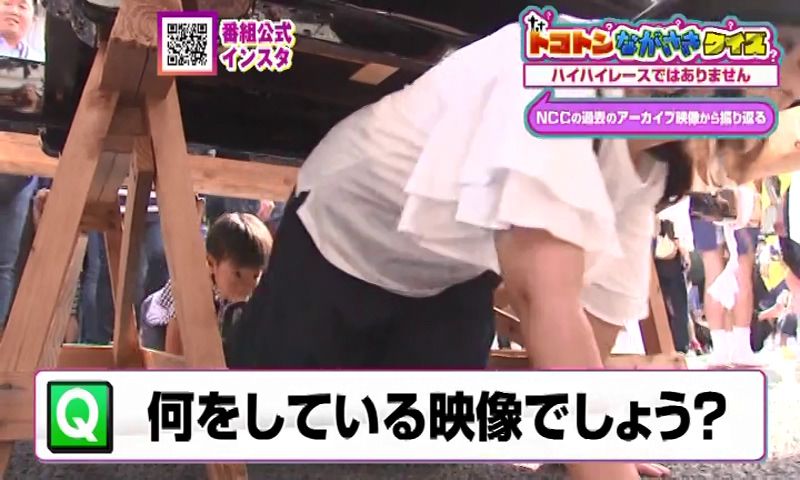

この写真は、長崎くんちの一場面をとらえたものです。何をしているシーンでしょうか。

~シンキングタイム~

正解は、「お神輿の下をくぐっている」。

長崎くんちの期間中、諏訪・住吉・森崎3体のご神体は、諏訪神社から御旅所に神輿に乗って移動します。7日には、「おくだり」で諏訪神社から御旅所(おたびしょ)へ向い、9日には「おのぼり」で御旅所から諏訪神社に帰ります。

その道中の休憩のタイミングで、人々は無病息災など願い事をしてお神輿の下をくぐります。

神様を載せた神輿を担ぐのが「神輿守(みこしもり)町」の屈強な男たちです。道中の全力疾走区間は「盛り込み」と呼ばれ、くんちのもうひとつの見せ場になっています。

担ぎ手たちは、踊町に勝るとも劣らぬトレーニングを経て、本番に挑みます。

NCCには、担ぎ手を4回務めたカメラマンがいて、特別の許可を得て、神様ビューの映像を記録しました。

これが神様ビューの映像です。

「トコトンながさきクイズ」~長崎くんち編~お楽しみいただけましたか?ちなみにスタジオの対決は、野上さんと西尾さんは引き分けで、賞品の「手ぬぐいセット」は2人に贈られました。