トコトンHappy

山形出身ウドちゃんと「すこだまのびる」もちのヒミツを発見!

身近なスーパーマーケットのプラスの情報をお伝えする「なかよしマルシェプラス」。今回の主役は、“もち”です。

おいしい“もち”を求めてやってきたのは、長崎から約1,500キロ離れた日本有数の米どころ山形です。

ゲストは、キャイ~ンぼけ担当の「ウドちやん」です。ウドちゃんは、山形県出身。おいしい山形のもちを「モチベーション」上げて伝えてくれます。“もち”だけに

山形に行く前にエレナ稲佐店(長崎市丸尾町1-3)で、商品チェック。

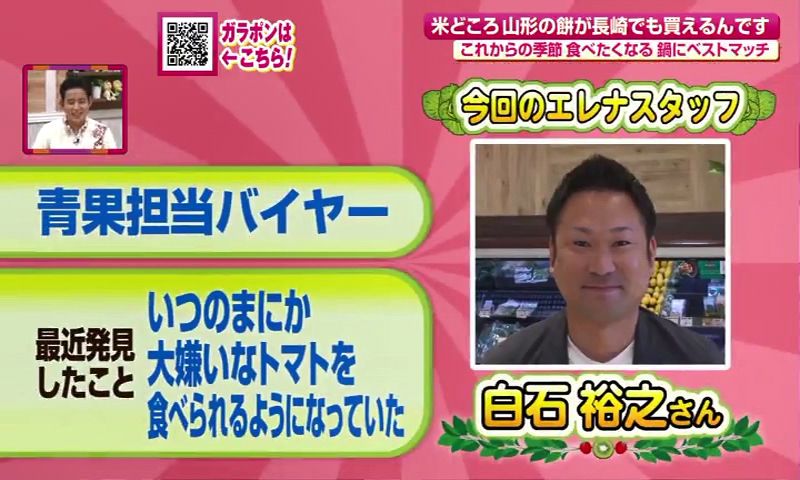

教えてくれるのは、青果バイヤーの白石裕之さんです。

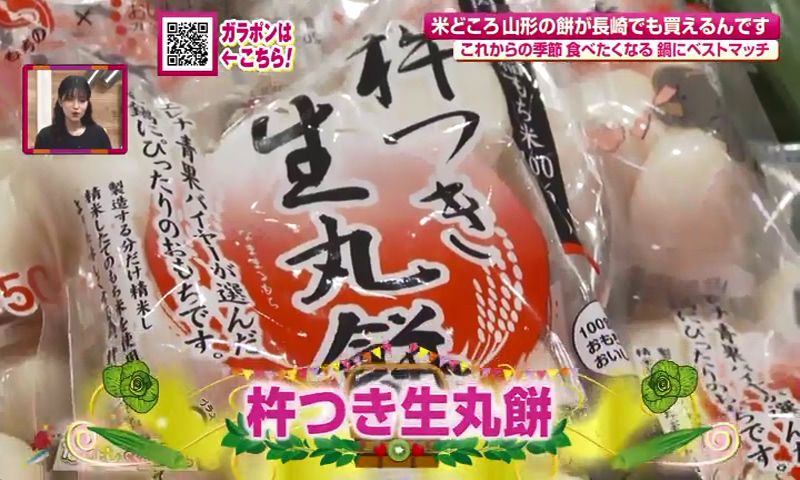

「杵つき生丸餅」。山形・城北麺工で製造されているエレナオリジナル商品です。もちろん山形県産のもち米を使用。今の時期は、新米を使っています。

白石バイヤー:

「鮮度がばっちり、むちゃくちゃ美味しい。鍋にぴったりなので、青果コーナーに並べています」

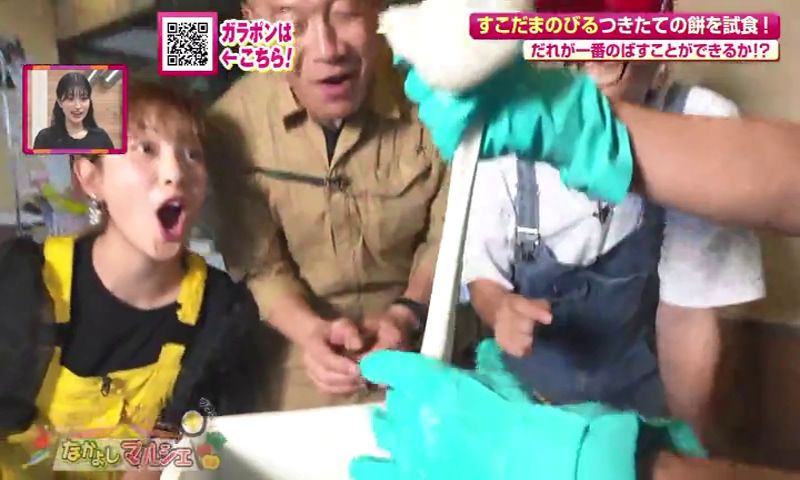

今回の発見ポイントは、「すこだまのびる」。

どういうことなんでしょうか?「すこだまのびる」の秘密を探るために山形県の城北麺工へ

城北麺工は、創業昭和24年。もちや麺を製造している、山形県民にはおなじみの会社です。

営業本部長の長橋史佳さんに案内していただきます。

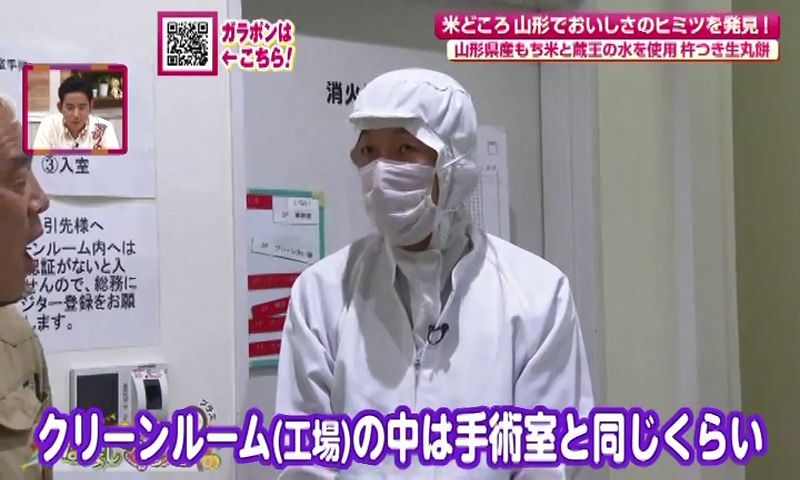

城北麺工のもちは、山形県産のもち米と蔵王の水を使い「手術室よりもクリーン」という清潔な工場で作っているそうです。

もち米の田んぼに行ってみました。

見た目は、ごはんで食べるうるち米とほとんど変わりません。でんぷんなどの成分が違うということです。

城北麺工では、玄米を自社で精米して、36時間以内にもちにしています。鮮度とスピードを大事にしています。

いよいよ工場を見学します。

クリーンルームの中は、手術室と同じくらいにきれいな空気を保っているということで、入る人は、納豆を食べることも、化粧もNG。野上リポーターも「すっぴん」で臨むことになりました。撮影機材も消毒しました。

まずは、洗米。工場敷地内に湧く、ミネラル豊富な蔵王山系の伏流水を使います。

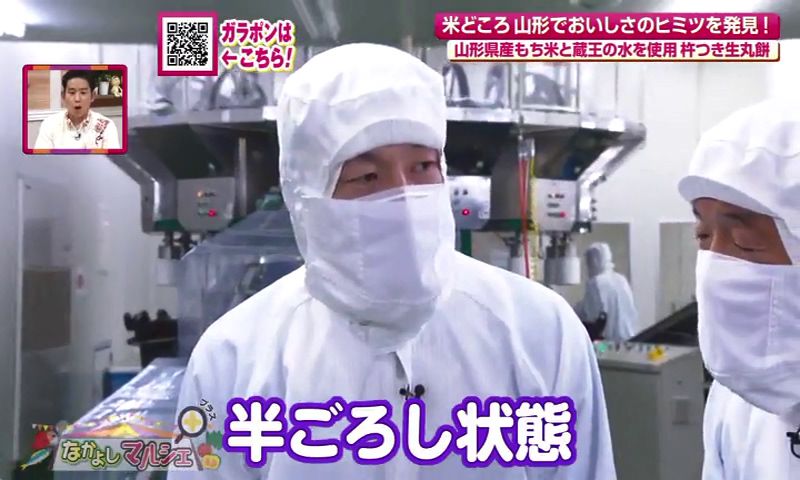

水に2時間以上浸した後、蒸しの工程を経て、最初に米をつぶす「半練り」に。

半分くらいもちにした状態で、まだ米の粒が見えます。これを工場では「半殺し」状態と呼びます。

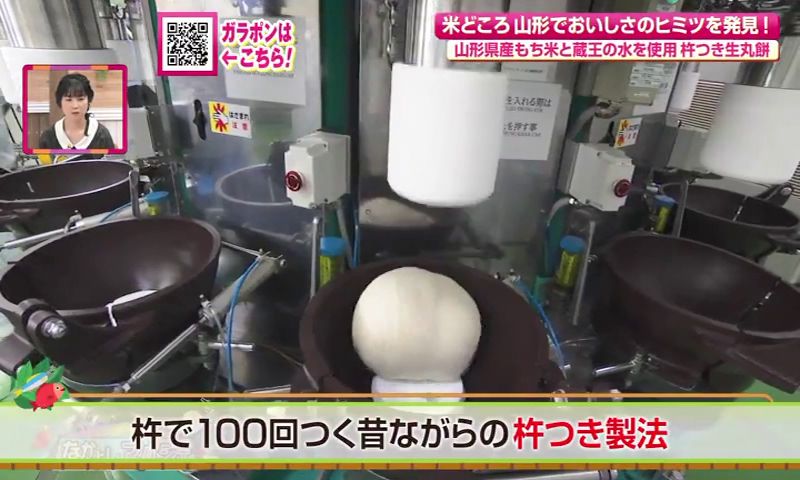

そしていよいよもちつきです。杵で百回つく、昔ながらの「百回づき」の製法がこだわりです。

手で返す作業を機械で再現していて、むらがないようにつきあげます。

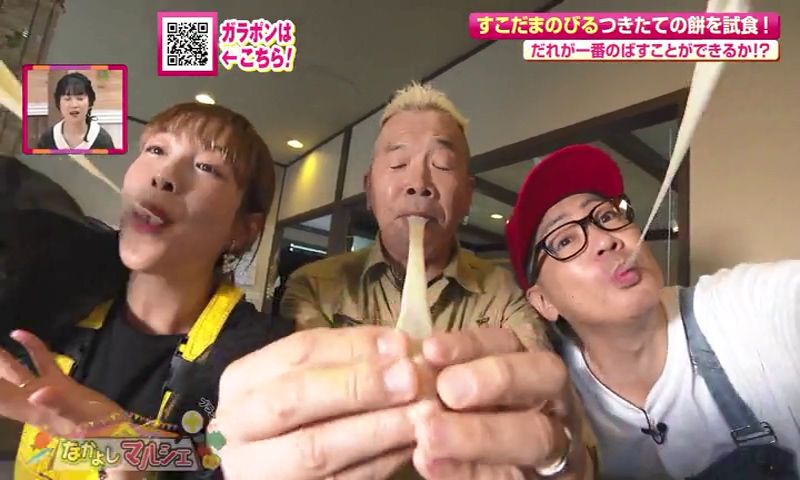

この「百回づき」により、「食べるとのびる」という特徴を出せるそうです。

これが「すこだまのびる」。

「すこだま」は、山形弁で「すごく」「とても」の意味だそうです。

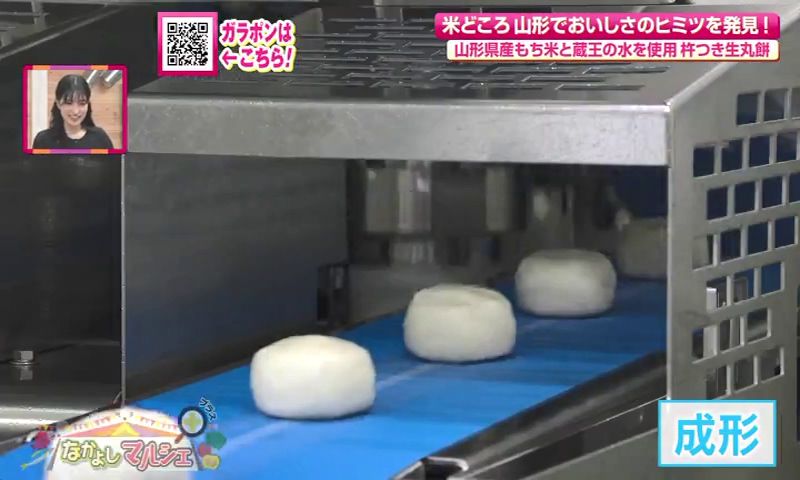

百回ついたもちは、成形の工程に...

山形では、「切りもち」が主流ですが、長崎用に「丸もち」に成形します。

もちは、日本の西と東で「丸もち」と「切りもち」に分かれるそうです。岐阜県の関ケ原あたりが境になっているそうです。

一晩冷やして、完成。袋詰めした後、人の目でチェックして出荷します。

特別に「すこだまのびる」つき立てのおもちをいただきました。

ここで白石バイヤーのおすすめポイント

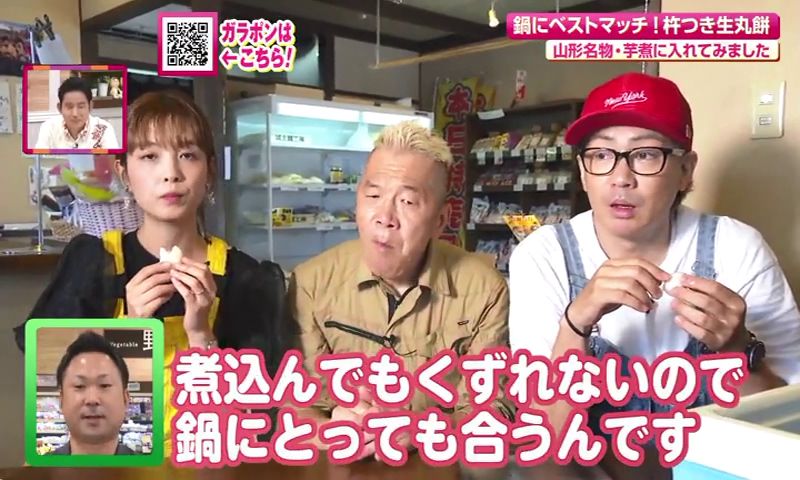

白石バイヤー:「煮込んでもくずれないので、鍋にとっても合うんです」

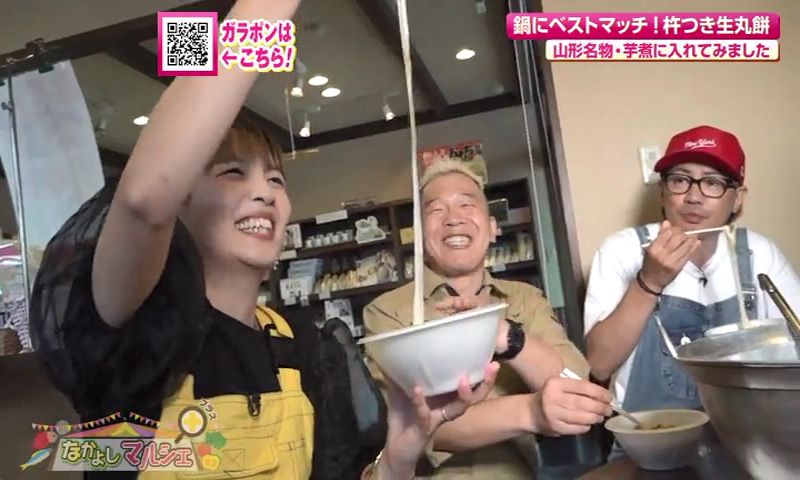

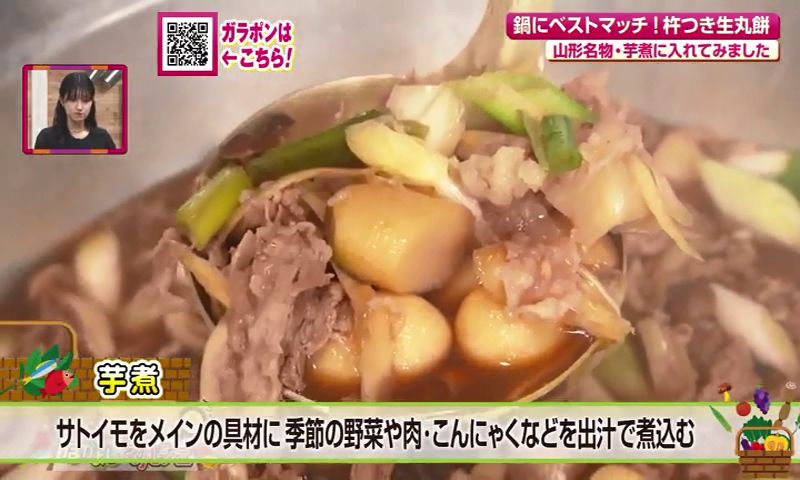

せっかくなので、山形名物の「芋煮」に入れることに

サトイモをメインに季節の野菜や肉、こんにゃくなどを出汁で煮込む「芋煮」。ここにエレナの「杵つき生丸餅」を投入します。

家庭では、オーブントースターで焼いてから鍋に入れてください。

ウドちゃんと行った「すこだまのびる」ヒミツ発見の旅の様子は、10月1日(水)午後8時からYouTubeで配信します。 放送されなかった未公開シーンも見ることができますよ。